トップページ![]() 滝宮総合病院の活動

滝宮総合病院の活動

令和7年2月25日(火)、患者さまの昼食に「地産地消」メニューのお食事を提供しました。

当院は、平成23年4月に香川県から給食施設部門で「かがわ地産地消応援事業所」の認定をいただき、毎月2回、地産地消食を提供しています。

この認定基準ですが、年間を通じて県産農林水産物を積極的に利用し、米は100%香川県産を利用すること、地産地消メニュー(県産農林水産物を50%以上利用したメニュー)を月1回以上提供すること、となっています。

今回の献立は「米飯」、「ポークソテー」、「ごま酢和え」、「オレンジ」で、「米」、ポークソテーの「豚ロース、(付け合わせの)人参」、ごま酢和えの「キャベツ、ニンジン」が県産品です。(県産品の使用率は71.2%となっています。)

香川県産豚肉は、よりおいしく、品質の高い豚肉の生産のため、三元交雑の一般豚の他に、品種や、うどんなどの県独自の資源を活用した飼料にこだわった銘柄豚を、生産者が独自の飼育技術で愛情を込めて生産しています。代表的な銘柄豚として「オリーブ豚」、「讃岐夢豚」、「オリーブ夢豚」、「讃岐もち豚」があります。

「オリーブ豚」は、香川県産の豚にオリーブ採油後の果実を加熱乾燥し、飼料として与えています。

「讃岐夢豚」は、平成6年に肉質が最も良いとされている「バークシャー種」をイギリスから導入し、香川県畜産試験場で開発されました。これにオリーブ採油後の果実を加熱乾燥し、飼料として与えたものが「オリーブ夢豚」です。

「讃岐もち豚」は、肥育日数を一般の国産豚よりも長く設定し、ストレスを与えないよう清潔な飼育環境を守るなど、独自基準の飼養衛生管理を徹底した、安全・安心な香川県産豚肉です。

今後も安全・安心でおいしい食事を提供するため地産地消に取り組み、患者満足度向上と地域への貢献に努めてまいります。

令和7年2月20日(木)19:00〜19:20、健康館5階講堂にて、インターネットを利用しためまいと夜間頻尿に関する勉強会が開催され、14名のスタッフが参加しました。

勉強会においては、まず講師より、めまい・ふらつきのリスク要因としてストレスや疲労、加齢による内耳や血管の劣化、慢性疾患などがあることが説明されました。また、めまいに対するリハビリとして平衡訓練や前庭リハビリテーションがあり、それぞれの方法について説明がありました。

さらに、めまい・ふらつきにお困りの方の多くが、同時に夜間頻尿であることが報告されました。夜間頻尿とは、夜間に排尿のために1回以上起きなければならない状態を指します。この状態は加齢とともに増加傾向にあり、夜間の排尿回数が2回以上になると、睡眠の妨げとなり「生活の質」に影響を及ぼすとされています。その結果、これがストレスとなり、めまい・ふらつきと相互に関連しているとのことでした。

勉強会では、特に夜間頻尿改善に有効な漢方を含めた薬剤が紹介されました。今後も新しい医療知識の習得や技術の更なる研鑽に励み、良質で安全・安心な医療提供に努めてまいります。

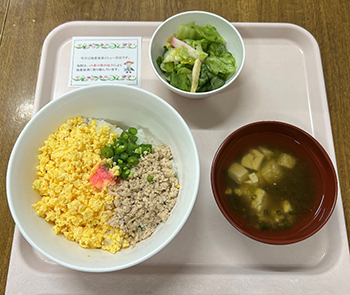

令和7年2月13日(木)、患者さまの夕食に「地産地消」メニューのお食事を提供しました。

当院は、平成23年4月に香川県から給食施設部門で「かがわ地産地消応援事業所」の認定をいただき、毎月2回、地産地消食を提供しています。

この認定基準ですが、年間を通じて県産農林水産物を積極的に利用し、米は100%香川県産を利用すること、地産地消メニュー(県産農林水産物を50%以上利用したメニュー)を月1回以上提供すること、となっています。

今回の献立は「鶏そぼろ丼」、「豆腐汁」、「ちさもみ」で、鶏そぼろ丼の「米、鶏ミンチ」、豆腐汁の「細ねぎ」、ちさもみの「レタス」が県産品です。(県産品の使用率は72.4%となっています。)

香川県のレタスは県西部を中心に、温暖な気候を活かし昭和35年から栽培されています。香川自慢のブランドレタス「らりるれレタス」は堆肥による土づくりを基本に、健全な土壌管理と環境保全に努めて栽培されています。肥料は統一されており、らりるれレタス専用の肥料が使われています。

また、令和5年に最もレタスの収穫量が多い都道府県は181,500トンの長野県で、以下、茨城県(84,000トン)、群馬県(58,200トン)、長崎県(35,200トン)、静岡県(24,700トン)と続き、香川県は14,500トンで9位となっています。出典:農林水産省/令和5年産の結果樹面積、10a当たり収量、収穫量及び出荷量

今後も安全・安心でおいしい食事を提供するため地産地消に取り組み、患者満足度向上と地域への貢献に努めてまいります。

令和7年2月12日(水)朝の8時から、気象の都合により2カ月ぶりとなる病院敷地内とその周辺の清掃活動を職員18名が行いました。

今年、特に2月に入り、日本海側の豪雪地帯では稀に見る大雪となっています。新聞などの報道によると、これも地球温暖化が原因の一つのようです。温暖化で大雪になるのは矛盾しているように思えますが、温暖化が進むと北極圏の氷が融解し、ジェット気流のパターンが変化し、寒冷な空気が低緯度地域に流れ込みやすくなることで、一時的に寒冷な気候や大雪を引き起こすことがあるそうです。また、温暖な海水が大気中の湿度を高め、降水量が増加し、冬季には降雪量の増加につながることがあるそうです。

なお、活動時の天候は晴れ、南南東の風、風速1m、気温0℃であり、防寒着なしで外に出かけることは体調への影響が懸念される条件でした。しかし、寒さに負けず屋外清掃を行い、20分ほどで90リットルのゴミ袋2.5袋ができました。

今後も皆様から信頼され支持される病院をめざし、努力してまいります。

令和7年2月8日(土) 13:30〜15:00、丸亀市綾歌総合文化会館 アイレックスにて開催された令和6年度 中讃地域 脳卒中・心臓病 県民公開講座の協力病院として、当院副院長の進藤徳久医師他が参加しました。

この県民公開講座は香川県が主催となって毎年開催されており、今回のテーマは『生涯大切にしたい脳と心臓』でした。このテーマに沿って、当院からは循環器内科部長の武田光医師が『最近増えている心臓病について』、副院長で脳神経外科部長の進藤徳久医師が『脳卒中について知っておきたいこと』、薬剤部長補佐の三谷泰博薬剤師が『血液サラサラのお薬って何?』、リハビリテーション科の宇佐川雄太作業療法士、北林慎也理学療法士が『心臓リハビリについて』と題した講演をそれぞれ行いました。

また、陶病院院長の大原昌樹先生が「いきいきと生きて逝くために 〜人生会議について知ろう〜」、綾歌地区在宅医療介護連携支援センター副センター長の増田玲子先生が「共生社会での在宅介護」と題してご講演されました。

さらに別室では、かがわ心不全療養指導士ネットワークの皆様が聴診器やエコーの体験コーナーを開設し、小さなお子様が聴診器でぬいぐるみの心音やエコーでゼリーの中身を“検査”していました。

私たちは今後も地域医療を担う中核病院として、地域の医療機関や介護施設との連携・協調を図り、住民や組合員、地域医療機関の要望に応える医療機能、医療環境の充実に努めてまいります。

令和7年2月5日(木)18:00〜18:30、本館2階薬剤部にて、インターネットを利用した便秘の治療に関する勉強会が開催され、複数のスタッフが参加しました。

「便秘」というのは状態のことであり、疾患名ではありません。便秘の状態が続き、日常生活に支障をきたしている場合には「慢性便秘症」と診断されます。便の状態は「ブリストル・スケール」という基準で判断します。特に高齢者は、加齢によって筋力が低下したり神経が弱ったりしやすく、こうした器質的変化によって便秘を起こしやすい傾向にあります。さらに、フレイルやサルコペニア、うつ病なども高齢者の便秘と関連があることも分かってきました。

勉強会では、便秘の治療方法についての説明が行われました。便秘を解消するためには、まず生活習慣の改善が重要とのことでした。食後に腸が動くタイミングでトイレに座る習慣をつけることや、肛門と直腸を一直線にするために足台を使用することが効果的とのことです。また、一日にお野菜の小鉢を四つ食べる程度の食物繊維を摂取するなど、簡単に取り組める方法が紹介されました。

それでも便秘が改善しない場合は、下剤の使用が検討されます。下剤の使用にあたっては、よく耳にするビフィズス菌と乳酸菌の違いや、他の薬との併用が可能かどうかについても考慮する必要があります。この点についても講演で説明が行われました。

今後も新しい医療知識の習得や技術の更なる研鑽に励み、良質で安全・安心な医療提供に努めてまいります。

令和7年2月3日(月)、「節分」の「行事食」メニューの夕食を患者さまに提供しました。

節分とは季節の節目である「立春、立夏、立秋、立冬」の前日をいい、年に4回ありますが、旧暦では春から新しい年が始まったため、立春の前日の節分(今年は2月3日)は、大晦日に相当する大事な日でした。そこで、立春の前日の節分が重要視され、節分といえばこの日をさすようになったそうです。

また、昔は季節の分かれ目、特に年の分かれ目には邪気が入りやすいと考えられており、さまざまな邪気祓い行事が行われていたそうです。豆まきも、新年を迎えるための邪気祓い行事だそうです。

今回の献立は「ちらし寿司」、「たらこ和え」、「清汁」、「節分豆」です。

節分といえば「恵方巻き」という方も多いと思います。今やすっかり浸透していますが、商都大阪発祥の風習と言われているものの、その起源については定説がありません。室町時代(1336年〜1573年)に始まったとされる「豆まき」と比べると、しきたりは寛大で、もともとは7種類の具材を使った太巻きを無言で丸かじりするとされていました。しかし、現在販売されている恵方巻きの具材は多様で、多いものから少ないものまでさまざまです。また、ロールケーキも恵方巻き(恵方ロール)として存在感を発揮しています。

当院では、「地産地消食」だけではなく、季節を感じていただけるような食材・料理を献立に取り入れた「行事食」を毎月1回提供しています。

今後も安全・安心でおいしい食事を提供するため地産地消に取り組み、患者満足度向上と地域への貢献に努めてまいります。

令和7年2月26日(水)15:00から開催の「院内学術講演会」のご案内です。

令和7年3月22日(水)14:00から開催の「市民公開講座」のご案内です。