�g�b�v�y�[�W![]() ��{�����a�@�̊���

��{�����a�@�̊���

�ߘa7�N1��29���i���j15:00����J�Ấu�@���w�p�u����v�̂��ē��ł��B

�ߘa6�N12��24���i�j�A���҂��܂̗[�H�ɁA�����ł��N���X�}�X�������A�y����ł������������A�u�s���H�v�Ƃ��ăN���X�}�X�̂��H������܂����B

����̌����́u�Ĕсv�A�u���[�X�g�`�L���v�A�u�T���_�v�A�u�~�l�X�g���[�l�v�A�u�N���X�}�X�P�[�L�v�ł��B

����G���ɂ��܂��ƁA�N���X�}�X�ɐH�ׂ���������1�ʂ͍�N���l�u���[�X�g�`�L���v�ƂȂ��Ă��܂����B���́u���[�X�g�v�ł����A�t�����X��Łu�Ă��v�Ƃ����Ӗ��������ŁA�u�I�[�u�����g���A�ቷ���璆���ł�������ƏĂ��グ�钲�����@�v�ł��B�����t�ɂ��܂��ƁA�u�����Ԃ����Ē������邱�ƂŁA�H�ނ̎|�����Ïk����A�_�炩���d�オ��܂��v�Ƃ̂��Ƃł����B���Q�l�܂łɁA�������t�����X��Łu�Ă��v�Ƃ����Ӗ��ɂȂ�u�O�����v�Ƃ����������@������܂��B����́u���⍂���̔M���̏�ŐH�ނ��Ă����@�v�������ł��B�܂��A�t���C�p�����g���A�����Ђ��ďĂ������u�߂��肵�Ȃ��璲�����邱�Ƃ́u�\�e�[�v�Ƃ��������ł��B

���@�ł́A�u�n�Y�n���H�v�����ł͂Ȃ��A�G�߂������Ă���������悤�ȐH�ށE�����������Ɏ����ꂽ�u�s���H�v��1����Ă��܂��B

��������S�E���S�ł��������H������邽�ߒn�Y�n���Ɏ��g�݁A���Җ����x����ƒn��ւ̍v���ɓw�߂Ă܂���܂��B

�ߘa6�N12��19��(��)�A���h�P�������{���܂����B

�a�@�͔N��2��̏��h�P�����{���`���t�����Ă���A����͍��N�x2��ڂ̌P���ł��B���P���͏o�Ώꏊ��a�����i�ɂƂ����z��ŁA�Д������ɂ�����ʕ�A����������є��̌P���Ɏ��g�݂܂����B�܂��A�����ĕۈ珊�������̔��P���ƁA���P���I����ɏ��Ί�g�p�P�����s���܂����B

�P���ɎQ�������吼���N�Ǘ��Z���^�[�����́A�u�ً}���ɂ�����Ή��̏d�v�������߂Ď����������܂����B�Ђ͋N�����Ȃ����Ƃ������̗v�ł����A����ׂ���C�g���t�n�k�͂��ߖh�Ђ̑�Ƃ��āA�P����ʂ��Ċw�m����Z�p���������A����Ȃ�ӎ��̌���Ƒ�ɓw�߂Ă܂���܂��B�v�Ƙb���Ă���܂����B

�������͍�����n��̒��j�a�@�Ƃ��Ĉ��S�E���S�Ȉ�Â���A�F�l����M������x�������a�@���߂����Ă܂���܂��B

�ߘa6�N12��19��(��) 19:00�`19:20 ���N��5�K �u���ɂč���҂߂܂��ɔ����t���C����Ɋւ������J�Â���A�����̃X�^�b�t���Q�����܂����B

�t���C���Ƃ́A����҂ɂ�����g�̋@�\�̒ቺ�������T�O�ŁA�@ �̏d�����A�A ��ϓI��J���A�B ���퐶�������ʂ̌����A�C �g�̔\�́i���s���x�j�̒ቺ�A�D �ؗ́i���́j�̒ቺ�̂���3���ڂ����ꍇ�ɐf�f����܂��B

�u���ɂ����ẮA����̂߂܂����҂̃t���C�������������l�ł��邱�Ƃ�������܂����B�܂��A�߂܂��̎��Âɂ��킹�A�h�{�i���ɂ���ς����̕⋋�j�Ƌؓ��ɕ��ׂ������铮�����J��Ԃ��s�����W�X�^���X�^���ɂ��t���C�����Â̗L�����ɂ��Đ������s���܂����B����ɁA�t���C���ɑ��ĕی��K�p�̂��鎡�Ö�͂Ȃ����̂́A�H�~�s�U���ꍇ�Ȃǂɂ����ẮA��������L���ł��邱�Ƃ��Љ��܂����B

������V������Òm���̏K����Z�p�̍X�Ȃ錤�r�ɗ�݁A�ǎ��ň��S�E���S�̈�Òɓw�߂Ă܂���܂��B

�ߘa6�N12��17���i�j19:00�`19:45�A���N��5�K�u���ɂāA�C���^�[�l�b�g�𗘗p�����얞�ǂ̎��ÂɊւ������J�Â���A�����̃X�^�b�t���Q�����܂����B

�얞�ǂƂ́ABMI�i�̏d[kg]/�g��[m]^2�j ��25�ȏ�ŁA�얞�ɂ��11��̌��N��Q�i�����ǁj����1�ȏ゠�邩�A���N��Q���N�����₷���������b�~�ς�����ꍇ�ɐf�f����A���ʂ��K�v�ȕa�Ԃ̂��Ƃ������܂��BBMI��35�ȏ�̏ꍇ�A���x�얞�ǂƂȂ�܂��B

�얞�ƌ����Ε��̈�ۂő�����ꂪ���ł����A�u���ł́A����l�̔얞�͎��ȐӔC�ł͂Ȃ��A�Љ���̕ω���l�̂����ꂽ�Љ�I�Ȋ���X�g���X�Ȃǂ��A�얞�������邱�Ƃ�������܂����B�܂��A��`���q�ɂ��l����������A�H�ׂ�ʂ����炵�ĉ^�����s���ΒN�ł������悤�ɑ̏d�Ǘ����ł�����̂ł͂Ȃ����Ƃ��Љ��܂����B

�����āA�얞�ǂ̎��Âɂ��āA��{�͌��ʂƂȂ邱�Ƃ�������A���̕��@�Ƃ��ĐH���Ö@�A�^���Ö@�A�s���Ö@�A�Ö@�A�O�ȗÖ@�̂��ꂼ��ɂ��Đ������s���܂����B�܂��A�얞�ǂ̎��Âɍۂ��ẮA���_�I�ȃT�|�[�g���d�v�ł��邱�Ƃ�������܂����B

������V������Òm���̏K����Z�p�̍X�Ȃ錤�r�ɗ�݁A�ǎ��ň��S�E���S�Ȉ�Òɓw�߂Ă܂���܂��B

�� 11��ނ̍�����

1) �ϓ��\��Q�i2�^���A�a�E�ϓ��\�ُ�Ȃǁj

2) �����ُ��

3) ������

4) ���A�_���ǁA�ɕ�

5) �����������i�S�؍[�ǁE���S�ǁj

6) �]�[�ǁA�]�����ǁA��ߐ��]��������iTIA�j

7) ���b�́i��A���R�[�������b���̎����ANAFLD�j

8) ���o�ُ�A�s�D

9) ���������ċz�nj�Q�iSAS�j

10) �^���펾���F�ό`���ߏǁi�G�A�Ҋ߁j�A�ό`���ҒŏǁA��w�̕ό`���ߏ�

11) �얞�֘A�t���a

�ߘa6�N11��8��(��)�A���@�h����t�̍����w��w���u�������A�ғN���搶���R�[�X�f�B���N�^�[�A���@�~�}�ȕ������_�J�p�K�搶���тɓ��V���G��C�Ō�t���C���X�g���N�^�[�A�����w��w���t���a�@ ���C��̉��{����搶���тɓ��@���C��̕���D��搶���A�V�X�^���g�C���X�g���N�^�[�Ƃ��āA�E������ICLS���C���s���A5���̃X�^�b�t���Q�����܂����B

ICLS�iImmediate Cardiac Life Support�j�́A��Ï]���҂̂��߂̑h���g���[�j���O�R�[�X�̗��̂ł��B�S��~�͂ǂ̈�Ë@�ւ̂ǂ̕����ł���������\��������A��x��������Ƒh�����J�n����܂łقƂ�ǎ��Ԃ�����܂���B�܂��Ɂuimmediate�i�����ɁA�Ԕ��������Ȃ��j�v�ȏ��u���K�v�ƂȂ�܂��B�S��~����̏��u�ɂ́A�������Î҂��`�[���̈���Ƃ��ĎQ�����A�h�����s�����Ƃ����߂��Ă��܂��B���C�ł́A�ˑR�̐S��~�ɑ���ŏ���10���ԂœK�ȃ`�[���h�����s�����߁A����������C���Ǘ��AAED�⏜�ד���̎g�p���@�A���^�⌴���Njy�A�S���ĊJ��̑Ή��ȂǁA�V�`���G�[�V�������Ƃɂ��ꂼ��̖�������A�̗���Ŋw�K���܂����B

�Q�������X�^�b�t����́A�u�����~�����߂̒m���ƋZ�p���w�ԏd�v�������߂Ċ����܂����B���ۂ̃V�i���I��ʂ��āA�ً}���̑Ή��͂����߂邱�Ƃ��ł����Ǝv���܂��B�v�A�u�S�x�h����ً}�Ή��̏d�v�����Ċm�F���܂����B���̂悤�ȌP�����邱�ƂŁA���M�������Ċ��҂���̖����~���s��������悤�ɂȂ�Ɗ����Ă��܂��B���ꂩ����p�����ăX�L�����A�`�[���S�ً̂̋}�Ή��͂����コ�������Ǝv���܂��B�v�Ƃ̘b�����Ƃ��ł��܂����B

�������Òm���̏C����Z�p�̍X�Ȃ錤�r�ɗ�݁A�ǎ��ň��S�E���S�̈�Òɓw�߂Ă܂���܂��B

�ߘa6�N12��11��(��) 12:30�`13:00�A13:30�`14:00 �{��3�K �J���t�@�����X���ɂāA�S�s�S�̉h�{�Ǘ��Ɋւ������J�Â���A�����̃X�^�b�t���Q�����܂����B

�S�s�S�Ƃ́A�S���̃|���v�@�\���ቺ���A�̂��K�v�Ƃ��錌�t���\���ɑ���o���Ȃ��Ȃ�����Ԃ������܂��B�S�s�S�̌����ƂȂ�a�C�ɂ́A�������S���a�i�S�؍[�ǁA�S�؏ǁj�A�ٖ��ǁA�s�����i�p���A�����j�⍂�����ǂȂǂ�����܂��B�܂��A�h�{��Q���܂Ȃǂɂ���Ă��S�s�S�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B

����̕���ł́A�S�s�S�̉h�{�Ǘ��ɂ��Đ������s���܂����B����ł́A�u�펿���S�����Ȃ��A�S�s�S�̏Ǐ�Ȃ��i�X�e�[�WA�j�v�܂��́u�펿���S��������A�Ǐ�Ȃ��i�X�e�[�WB�j�v�ɂ����ẮA�̏d�̑��������X�N�ƂȂ邽�ߐH���ʂ̐������K�v�ł��邪�A�Ǐo�Ă���i�X�e�[�WC�ED�j�ɂ����Ă͊�b��ӂ����܂邽�߁A�K�v�ȐH���ʂ������Ȃ邱�Ƃ���������܂����B

�܂��A�X�e�[�WA�EB�ɂ����ẮA�����̐ێ�ʂ�6g/�������ɐ������邱�Ƃ����X�N��ቺ������Ƃ����܂����A�X�e�[�WC�ED�ɂ����ẮA�����H�ɕύX���邱�Ƃɂ���ĐH���ʂ��ቺ���A�h�{��Ԃ̈������������Ƃ����邽�߁A�ꗥ�̐����ł͂Ȃ��A�K�v�ȉh�{�ʂ�ێ�ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��d�v�ł���Ɛ�������܂����B����ł��A�K�v�ȐH���ʂ�ێ�ł��Ȃ����ɂ��ẮA�h�{�܂̕⑫���l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ̐������s���܂����B

������V������Òm���̏K����Z�p�̍X�Ȃ錤�r�ɗ�݁A�ǎ��ň��S�E���S�̈�Òɓw�߂Ă܂���܂��B

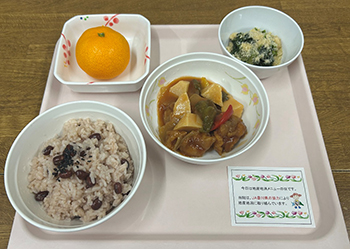

�ߘa6�N12��11��(��)�A���҂��܂̒��H�Ɂu�n�Y�n���v���j���[�̂��H������܂����B

���@�́A����23�N4���ɍ��쌧���狋�H�{�ݕ���Łu������n�Y�n���������Ə��v�̔F������������A����2��A�n�Y�n���H����Ă��܂��B

���̔F���ł����A�N�Ԃ�ʂ��Č��Y�_�ѐ��Y����ϋɓI�ɗ��p���A�Ă�100�����쌧�Y�𗘗p���邱�ƁA�n�Y�n�����j���[�i���Y�_�ѐ��Y����50���ȏ㗘�p�������j���[�j����1��ȏ���邱�ƁA�ƂȂ��Ă��܂��B

����̌����́u�Ĕсv�A�u�瑐�Ă��v�A�u�}�i�Ƃ��߂��a���v�A�u���f�U�[�g�v�ŁA�u�āv�A�瑐�Ă��́u���v�A�}�i�Ƃ��߂��a���́u�܂ȁv�����Y�i�ł��B�i���Y�i�̎g�p����51.5%�ƂȂ��Ă��܂��B�j

�瑐�Ă��Ƃ́A���n���ł悭������`���I�ȗ����ł��B��ʓI�ɂ́A���܂��܂Ȗ�Ƌ���ނ܂��͓��ނ𗑉t�ŕ�݁A�ӂ���ƏĂ��グ�����̂��w���܂��B���܂��܂ȋ�ނ��g���邱�Ƃ���A���푽�l�ȐH�ނ��w���āu�瑐�v�Ɩ��t����ꂽ�ƌ����Ă��܂��B

�悭���������Ɂu�����Ă��v�Ƃ������̂�����܂��i����������X�A���҂��܂ɒ��Ă��܂��j�B�Ⴂ�ł����A�瑐�Ă��͐�q�̒ʂ肳�܂��܂ȋ�ނ��g�p����̂ɑ��A�����Ă��̋�ނ͌{�̃~���`�⋛�̂���g�ɂȂ�܂��B�܂��A�瑐�Ă����u�߂���ނ𗑉t�ŕ�ݍ��ނ悤�ɏĂ��A�ӂ���Ƃ����H���Ƒ��ʂȋ�ނ̖��킢�������ł���̂ɑ��A�����Ă��͂���g�����������t���I�[�u���ȂǂŏĂ��グ�A�����Ƃ�Ƃ����H���������ł��B

��������S�E���S�ł��������H������邽�ߒn�Y�n���Ɏ��g�݁A���Җ����x����ƒn��ւ̍v���ɓw�߂Ă܂���܂��B

�ߘa6�N12��11���i���j����8������A�����P��̕a�@�~�n���Ƃ��̎��ӂ̐��|������E��15�����s���܂����B

���N�́u�N�}�o�v�v���j���[�X�ŕ����悤�ɁA�s�X�n�ł̌F�̊����������ɂȂ��Ă���悤�ł����A����12��11���͎��\���̘Z�\��Ԗځu�F���ɂ�����v�������ł��B���悢��F���~������قǂɋC����������Ƃ������Ƃł��傤���B

���|�������s�������̋C�ۏ����́A�V����ŁA�앗���قƂ�NjC�ɂȂ�Ȃ����x�ɐ����Ă��܂����B�C����3���Ɨ₦���݂܂������A���̎����Ƃ��Ă͊����ɓK�����V��ł��B�Q���҂͂��ꂼ��C�ӂ̏ꏊ�ŋC�����悭���O���|���s���A20���قǂ�90���b�g���̃S�~��1.5�ܕ��̎G���Ȃǂ��W�߂܂����B

������F�l����M������x�������a�@���߂����A�w�͂��Ă܂���܂��B

�ߘa6�N12��1��(��)�A���҂��܂̗[�H�Ɂu�n�Y�n���v���j���[�̂��H������܂����B

���@�́A����23�N4���ɍ��쌧���狋�H�{�ݕ���Łu������n�Y�n���������Ə��v�̔F������������A����2��A�n�Y�n���H����Ă��܂��B

���̔F���ł����A�N�Ԃ�ʂ��Č��Y�_�ѐ��Y����ϋɓI�ɗ��p���A�Ă�100�����쌧�Y�𗘗p���邱�ƁA�n�Y�n�����j���[�i���Y�_�ѐ��Y����50���ȏ㗘�p�������j���[�j����1��ȏ���邱�ƁA�ƂȂ��Ă��܂��B

����̌����́u�Ԕсv�A�u�{���̐|�ؕ��v�A�u�����̃A�[�����h�����v�A�u�݂���v�ŁA�Ԕт́u�āv�A�{���̐|�ؕ��́u�Ƃ�������v�A�u�݂���v�����Y�i�ł��B�i���Y�i�̎g�p����54.1%�ƂȂ��Ă��܂��B�j

���쌧�݂̂���͔|�͖�������ɐm�����n�悩��n�܂����Ƃ���Ă��܂��B���݂ł͍����s�A��o�s�A�P�ʎ��s�A�O�L�s�A�ω����s�A�y�����Ő���ɍ͔|����Ă��܂��B���쌧�͐��˓����C��ɑ����A���g�œ��Ǝ��Ԃ������A�~���ʂ����Ȃ���������݂���͔|�ɓK���Ă��܂��B

�܂��A�ߘa5�N�ɍł����B�݂���̎��n�ʂ������s���{����143,900�g���̘a�̎R���ŁA�ȉ��A���Q���i111,100�g���j�A�É����i99,800�g���j�A�F�{���i80,600�g���j�A���茧�i43,600�g���j�Ƒ����A���쌧��9,890�g����15�ʂƂȂ��Ă��܂��B�o�T�F�_�ѐ��Y��/�ߘa�T�N�Y�̌��ʎ��ʐρA10����������ʁA���n�ʋy�яo�ח�

��������S�E���S�ł��������H������邽�ߒn�Y�n���Ɏ��g�݁A���Җ����x����ƒn��ւ̍v���ɓw�߂Ă܂���܂��B