トップページ![]() 滝宮総合病院の活動

滝宮総合病院の活動

令和7年8月26日(火)14:30から開催の「院内学術講演会」のご案内です。

令和7年7月31日(木)、患者さまの昼食に「地産地消」メニューのお食事を提供しました。

当院は、平成23年4月に香川県から給食施設部門で「かがわ地産地消応援事業所」の認定をいただき、毎月2回、地産地消食を提供しています。

この認定基準ですが、年間を通じて県産農林水産物を積極的に利用し、米は100%香川県産を利用すること、地産地消メニュー(県産農林水産物を50%以上利用したメニュー)を月1回以上提供すること、となっています。

今回の献立は「米飯」、「鶏肉のガーリックソテー」、「拌三糸」、「パイナップル」です。「米」、鶏肉のガーリックソテーの「とりもも肉」、拌三糸の「きゅうり、卵」が県産品です。(県産品の使用率は59.7%となっています。)

拌三糸(バンサンスー)は、中国料理の一つで、細切りにした食材を酢で和えた冷菜です。一般的な材料には、大根、きゅうり、春雨などが使われます。さっぱりとした味わいで、前菜として人気があります。作り方も簡単で、千切りにした食材を調味料(酢、醤油、砂糖、ごま油)と混ぜるだけで完成します。

調理を担当したスタッフによると、「酢の爽やかな酸味が食欲をそそり、暑い日にもすっきりと楽しめます。春雨や野菜のシャキシャキとした食感が軽やかで、夏の食事にも最適です。」とのことでした。

今後も安全で安心な食事を提供するため、地産地消に取り組み、患者満足度の向上と地域への貢献に努めてまいります。

令和7年7月30日(水)12:30〜13:00・13:30〜14:00、健康館5階講堂にて、インターネットを活用したがんの支持療法に関する勉強会が開催され、19名のスタッフが参加しました。

がんの支持療法とは、がんそのものの治療(手術・抗がん剤・放射線療法など)とは別に、治療に伴う副作用や症状を軽減・予防することを目的としたケアや治療です。患者さんの心身の負担を軽減し、生活の質(QOL)を保ちながら治療を継続できるよう支える役割を担っています。

今回の勉強会では、がん治療により多く見られる副作用である、食欲不振・全身倦怠感・疲労感・悪心・嘔吐・下痢・消化不良・しびれ・痛みに対する対応策についての説明が行われました。

現在のがん治療では、新たな作用機序を持つ薬剤が次々に登場し、従来にはなかった治療効果が得られる一方で、さまざまな副作用への適切な対応がより一層重要になっています。こうした治療に伴う難治性の副作用に対して、科学的根拠(エビデンス)が示されている漢方薬4処方の使用例も紹介されました。

今後も新しい医療知識の習得や技術のさらなる研鑽に努め、良質で安全・安心な医療の提供に取り組んでまいります。

令和7年7月29日(火)17:00〜17:30・18:00〜18:30、本館2階薬剤部にて、インターネットを活用したDIC(播種性血管内凝固症候群)の治療に関する勉強会が開催され、複数のスタッフが参加しました。

DICは「Disseminated Intravascular Coagulation(播種性血管内凝固症候群)」の略称で、血液が異常に固まりやすくなる状態を指し、全身の細い血管に微小な血栓(血のかたまり)が多数形成される病態です。比較的まれな疾患ではありますが、敗血症、がん、白血病、産科疾患などの基礎疾患に伴って発症することがあり、重症患者や集中治療室(ICU)に入院している人において確認されるケースも少なくありません。そのため、医療現場では遭遇する機会がある疾患のひとつとされています。

今回の勉強会では、「日本血栓止血学会 播種性血管内凝固(DIC)診療ガイドライン2024」が紹介されました。内容としては、DICの病態および診断基準(基礎疾患別に診断アルゴリズムが異なること、より精緻なスコアリングの導入)、治療方針(基礎疾患の治療を最優先とし、抗凝固療法・補充療法を病態に応じて選択)、さらに各治療法の推奨度とエビデンスについて、詳細な解説が行われました。

今後も新しい医療知識の習得や技術のさらなる研鑽に努め、良質で安全・安心な医療の提供に取り組んでまいります。

令和7年7月25日(金)18:50〜20:15、健康館5階講堂にて、インターネットを活用した脊椎骨折の治療に関する勉強会が開催され、多数のスタッフが参加しました。

脊椎骨折とは、背骨(脊椎)を構成する骨の一部が折れる状態を指します。脊椎は首から腰まで連なる骨の集合体であり、身体を支えるほか、神経(脊髄)を保護する重要な役割を担っています。

今回の勉強会では、特に高齢者に多く見られる骨粗鬆症性椎体骨折の治療に焦点が当てられました。骨粗鬆症によって骨が脆弱になると、軽微な衝撃や日常動作によって椎体が圧迫され、骨折することがあります。とくに高齢者や閉経後の女性に多く、70歳を超えると発症率が顕著に増加します。尻もちをつく、重い物を持ち上げるといった些細な動作でも骨折が生じることがあるため注意が必要です。

脊椎骨折は、骨折部位や重症度によって症状や治療法が異なるため、早期診断と適切な対応が非常に重要です。講演では多様な症例が紹介され、それぞれに応じた治療方針について説明がありました。さらに、脊椎骨折に対しては「治癒」だけでなく「再発防止」が重要であり、骨折治療と並行して骨粗鬆症に対する評価・治療を行うことの必要性が強調されました。

今後も新しい医療知識の習得や技術のさらなる研鑽に努め、良質で安全・安心な医療の提供に取り組んでまいります。

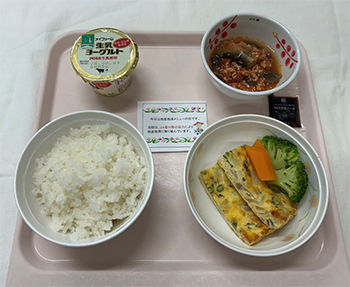

令和7年7月24日(木)、患者さまの昼食に「地産地消」メニューのお食事を提供しました。

当院は、平成23年4月に香川県から給食施設部門で「かがわ地産地消応援事業所」の認定をいただき、毎月2回、地産地消食を提供しています。

この認定基準ですが、年間を通じて県産農林水産物を積極的に利用し、米は100%香川県産を利用すること、地産地消メニュー(県産農林水産物を50%以上利用したメニュー)を月1回以上提供すること、となっています。

今回の献立は「米飯」、「ツナオムレツ」、「茄子のトマト煮」、「ヨーグルト」です。「米」、ツナオムレツの「卵」、ナスのトマト煮の「なす、鶏ミンチ」が県産品です。(県産品の使用率は53.4%となっています。)

日本の定番の夏野菜となっている「なす」ですが、農林水産省のホームページによりますと、原産地はインド東部と考えられているそうです。そのため、高温を好み、日光が強いほど果皮の色が美しくなるとされています。

日本には、中国・朝鮮半島・東南アジアの3つのルートから伝わったとされており、奈良時代にはすでに栽培されていたと考えられています。平安時代の法令集『延喜式』にも、ナスの栽培に関する記述が見られるそうです。

今後も安全で安心な食事を提供するため、地産地消に取り組み、患者満足度の向上と地域への貢献に努めてまいります。

令和7年7月9日(水)午前8時現在、気温は29.5℃、湿度は72%といずれも高めながら、爽やかな青空が広がり、風も北北東からの1mと穏やかで、この時期としては屋外活動に適した気象条件となっていました。こうした中、職員22名が屋外にて清掃奉仕活動を行いました。

作業は前月と同様、伸びた雑草の除去を中心に行い、15分ほどの短時間で、90リットルのごみ袋約1.5袋分を回収しました。

今後も皆様に信頼され、支持される病院を目指して努力を続けてまいります。

令和7年7月7日(月)、患者さまの昼食として『七夕』の行事食メニューを提供しました。

「七夕」は「五節句」の一つで、皆様ご存じのとおり、7月7日の夜には天の川を挟んで織姫(織姫星・こと座のベガ)と彦星(牽牛星・わし座のアルタイル)が年に一度だけ再会すると伝えられています。日本の七夕の風習は、中国の「乞巧奠(きっこうてん)」と日本の「棚機津女(たなばたつめ)」の言い伝えや習慣が融合したもので、もともとは供え物をして裁縫の上達を星に祈る年中行事でした。その後、和歌や書道など芸事全般の上達を願う行事へと広がり、さらに現代の七夕飾りには巾着(金運向上)や網飾り・貝飾り(大漁・豊漁祈願)などが加えられ、さまざまな願いが込められているようです。

今回の献立は「肉うどん」、「盛り合わせサラダ」、「七夕デザート」です。

七夕といえば「ささのは〜さ〜らさら」の笹が欠かせませんが、「笹」と「竹」の違いについて気になるところです。

調べてみると、比較的小型で茎の節に皮が残っているものが「笹」、比較的大型でたけのこの皮が落ちるものが「竹」とされているようです。

私の経験を振り返ると、竹やぶで切り出した竹を「笹」として七夕飾りに使っていましたが、本来の使い方とは異なっていたのかもしれません。

なお、「素材・材料」としての分類について、文部科学省の見解では「茎の部分を利用するときは『竹』、葉の部分を利用するときは『笹』と呼ぶ」と示されており、私が使っていた竹も使用方法によっては問題ないようで、少し安心しました。

当院では、「地産地消食」だけではなく、季節を感じていただけるような食材・料理を献立に取り入れた「行事食」を毎月1回提供しています。

今後も安全で安心な食事を提供するため、地産地消に取り組み、患者満足度の向上と地域への貢献に努めてまいります。